喘息は気道に炎症が起こることで、咳、痰、息苦しさ、喘鳴(呼吸する時にゼーゼー、ヒューヒューという音がでる)、胸苦しさなどの症状があらわれる病気です。ここでは喘息の原因、症状など、喘息の基礎について解説します。

喘息の原因は気道の炎症

気道の炎症とは

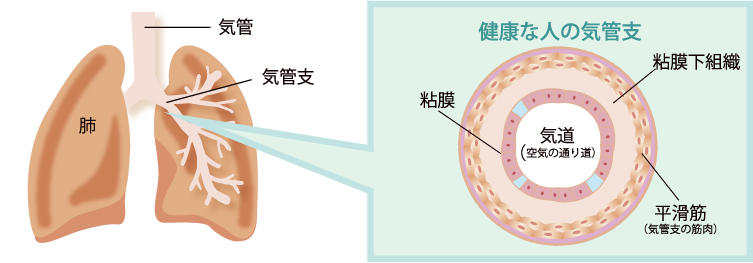

気道とは、呼吸した空気が通る道のことで、主に気管支を意味します。気管支は、内側から粘膜、粘膜下組織、平滑筋(筋肉)などでできています。

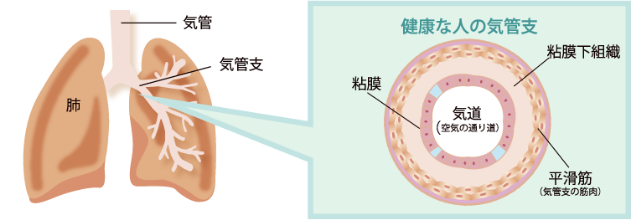

炎症とは、腫れて赤くなっている状態をいいます。喘息患者さんの気道では、発作がないときでも炎症が起きていて、敏感な状態になり、少しの刺激であっても反応します。気管支の炎症が悪化すると、粘膜のむくみが生じて痰や咳が出たり、平滑筋が縮むことで、気道がさらに狭くなってしまいます。これによって空気が通りにくくなり、喘鳴や息苦しさなど、喘息のさまざまな症状が起こります。

免疫応答の種類

免疫応答はその特徴・メカニズムによって、1型~3型の3つのタイプに分けられます。喘息では主に2型免疫応答(2型炎症)が関わっていると考えられています。2型炎症は、喘息のほか、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎などにも関係していると考えられています。

| 免疫応答 | |||

|---|---|---|---|

| 1型 | 2型 | 3型 | |

| 本来の役割 |

|

|

|

| 関係する 主な病気 |

|

|

|

| 中心的な 役割を 担う細胞 |

|

|

|

2型炎症とは、Th2細胞と ILC2とよばれる細胞が中心となって起こる炎症です。さまざまな刺激によってこれらの細胞が活性化すると、インターロイキン(IL)-4、IL-5、IL-13 とよばれる物質が放出され、これらの物質が直接的・間接的に気管支に作用することによって炎症が起こります。

喘息の症状

喘息の主な症状には、咳、痰、息苦しさ、 喘鳴 (呼吸する時にゼーゼー、ヒューヒューという音がでる)、胸苦しさなどがあります。症状は発作的にあらわれ、夜~早朝、季節の変わり目に起こりやすいことが特徴です。

喘息発作が起こる原因

喘息の発作は、風邪、運動、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)、たばこ、気温や気圧の変化など、さまざまな刺激が原因となって起こります。こうした刺激をできるだけ避けることが、発作の予防につながります。

ぜんそく患者さんのための生活習慣はこちら

喘息の重症度

喘息の重症度は、喘息症状の頻度や強さ、呼吸機能の検査の数値などによって、「軽症間欠型」、「軽症持続型」、「中等症持続型」、「重症持続型」の4つに分類されます。週1回以上、日常生活や睡眠が妨げられている場合や夜間に症状が出る場合は、「中等症持続型」または「重症持続型」です。

喘息の重症度分類(治療を行っていない場合)

| 重症 度*1 |

軽症間 欠型 |

軽症 持続型 |

中等症 持続型 |

重症 持続型 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 喘息症 状の 特徴 |

頻度 |

|

|

|

|

| 強度 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

| 夜間 症状 |

|

|

|

|

|

|

PEF FEV1*2 |

%FEV1 %PEF |

|

|

|

|

| 変動 |

|

|

|

|

*1:いずれか1つが認められればその重症度と判断する。

*2:症状からの判断は重症例や長期罹患例で重症度を過小評価する場合がある。呼吸機能は気道閉塞の程度を客観的に示し、

その変動は気道過敏性と関連する。%FEV1=(FEV1 測定値 /FEV1 予測値)×100、%PEF=(PEF測定値 /PEF予測値または自己最良値)×100

日本アレルギー学会:喘息予防・管理ガイドライン 2018, 協和企画 , 2018, p.8

各重症度に応じて、治療ステップ1から4までの治療方法が推奨されています。

喘息と合併しやすい病気

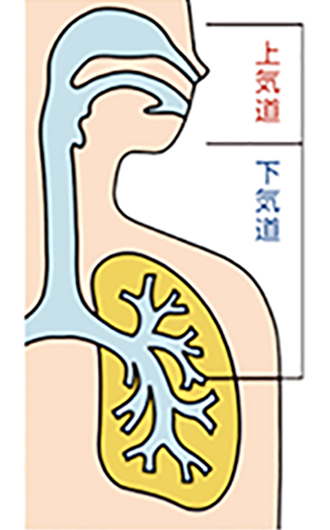

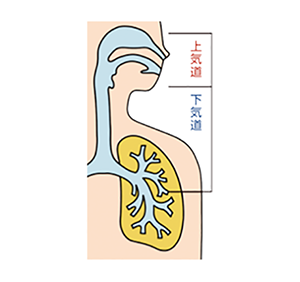

喘息を持っている方は、鼻の病気を合併しやすいことが知られています。空気の通り道である気道は、鼻から気管支までつながっています。喘息は下側の気道(下気道)、鼻の病気は上側の気道(上気道)と、ひとつのつながった気道の中で発症するため、合併している方が多いといわれています。

また喘息を持っている方は、アレルギー体質であることも多く、アレルギー性の病気を合併しやすいことも知られています。

アレルギー性鼻炎

ダニ、ハウスダスト、花粉などのアレルゲンに反応し、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状があらわれる病気です。花粉症もアレルギー性鼻炎の一種です。

慢性副鼻腔炎

鼻の周囲にある 副鼻腔(ふくびくう)という空洞に慢性的な炎症が起き、鼻づまり、鼻水、匂いがわからない、顔の痛みなどの症状があらわれる病気です。

好酸球性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎の中でも、とくに再発しやすく治りにくい副鼻腔炎です。鼻の中に、鼻茸とよばれるキノコのようなポリープができることもあります。好酸球とよばれる白血球が関係しています。

好酸球性中耳炎

治りにくい中耳炎で、好酸球が関係しています。耳が詰まっているような感覚や、耳が聞こえにくいという症状があらわれます。

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)

喘息や好酸球性副鼻腔炎を発症したのち、血管に炎症が起きる病気です。発熱、筋肉痛、体重減少、手足の指先のしびれや麻痺、心不全、腹痛、皮疹などの症状があらわれます。

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)

空気中の真菌(カビ)を吸い込むことで、気管支や肺でアレルギー反応が起こる病気です。症状は喘息の発作と同様、咳や痰、喘鳴などですが、薬が効きにくいことが多く、重症の場合は、息苦しさだけでなく肺炎症状を繰り返し、呼吸不全に至ることがあります。

喘息と慢性閉塞性肺疾患(COPD)のオーバー

ラップ(ACO)

喘息と COPD の両方の特徴があてはまる場合、ACO と診断されます。COPD は、主にたばこの煙が原因となり、肺に炎症を引き起こす病気です。身体を動かしたときに息切れがしたり、慢性的に咳や痰があらわれることが特徴です。