副鼻腔炎(蓄膿症)の症状

鼻づまりがなかなか治らない、匂いがわからない…。そんなつらい鼻の症状に悩まされていませんか?実はその症状、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)という病気が原因かもしれません。

慢性副鼻腔炎によくみられる症状

- 鼻づまり

- 粘り気のある鼻水

- 匂いがわからない

- のどにまわる鼻水(後鼻漏)

- 咳や痰が出る

- 頬のあたりが痛い

- 頭が重い、頭が痛い

治りにくい慢性副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎)の主な症状

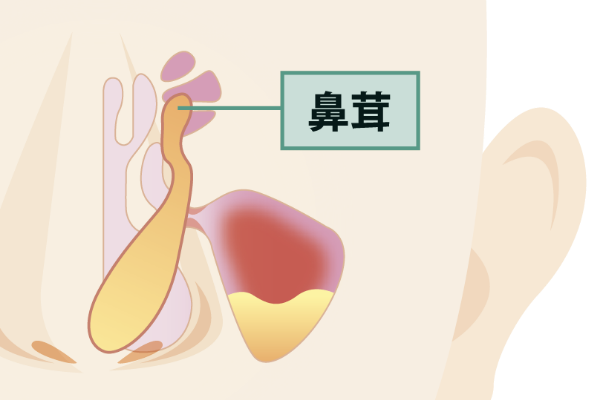

治りにくい慢性副鼻腔炎の特徴として、鼻茸と呼ばれるポリープ状のできものが鼻の中にできることと、「匂いがわからない」という症状が出ることがあげられます。鼻茸(鼻ポリープ)は、放置しておくと大きくなり、鼻症状がひどくなる可能性があります。

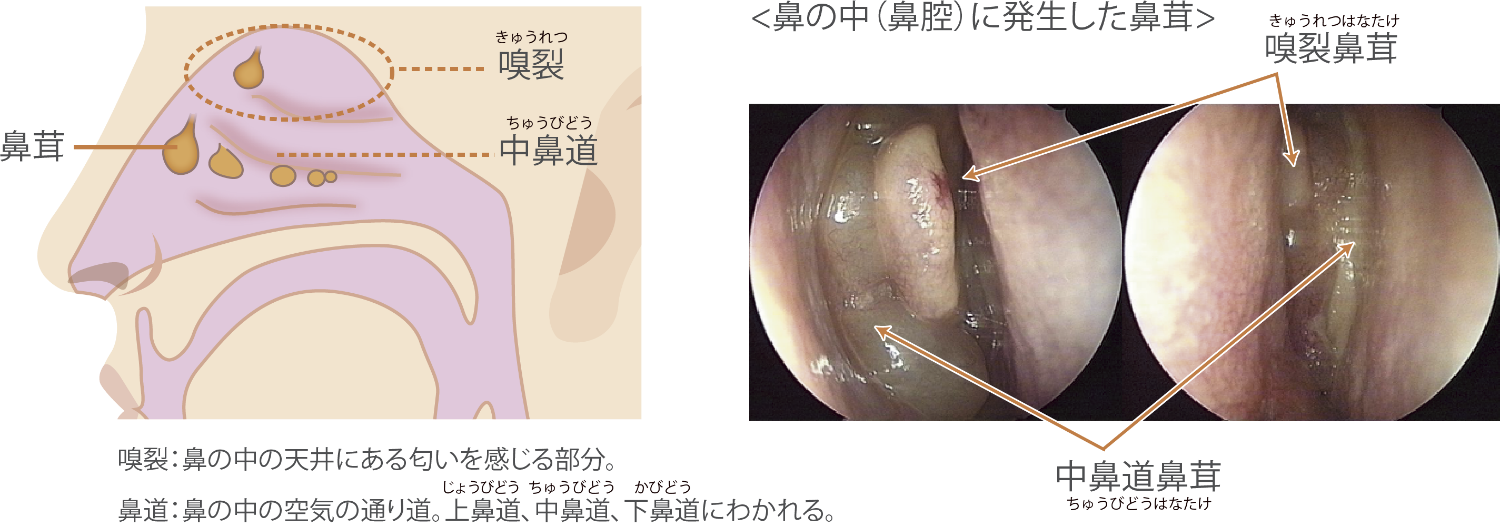

鼻茸(はなたけ)とは

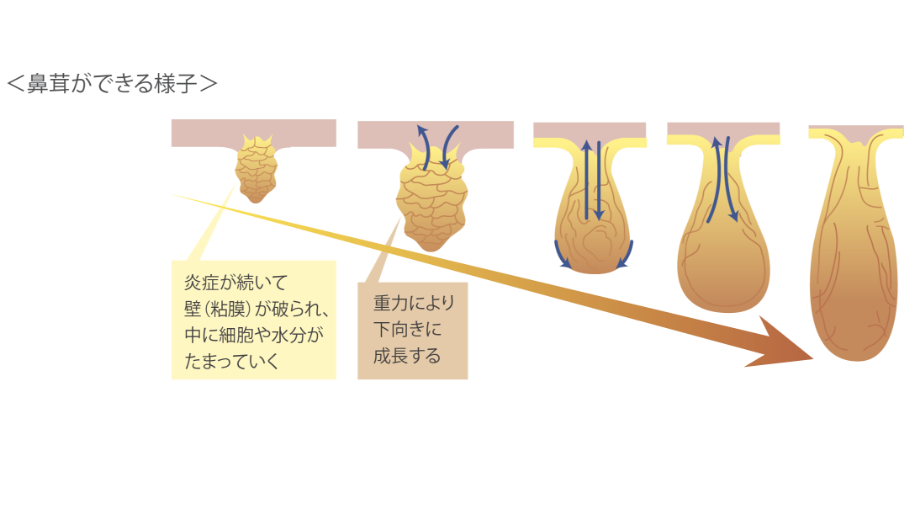

鼻の中の炎症が長く続くと、鼻の中にポリープ(キノコ様の形状のもの)ができ、これを鼻茸(鼻ポリープ)といいます。慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の患者さんのうち10~20%、およそ20万人に鼻茸(鼻ポリープ)があるとされています。

治りにくい慢性副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎)では、鼻の両側に鼻茸ができやすく、手術で取り除いても再発しやすいことが知られています。

鼻茸(鼻ポリープ)は、主に鼻の奥の、空気の通り道にできます。鼻茸(鼻ポリープ)が中鼻道にできると鼻づまりの原因となり、嗅裂(鼻の奥の匂いを感知する場所)にできると、「匂いがわかりにくい」という症状も起こります。

匂いがわからないと、食べ物の味もわかりにくくなってしまいます。

鼻茸(鼻ポリープ)を放置するとどうなるの?

鼻茸(鼻ポリープ)は、放置しておくと大きくなり、鼻症状がひどくなる可能性があります。鼻づまりや匂いがわかりにくい状態を放っておくと、日常生活に支障がでることもあります。

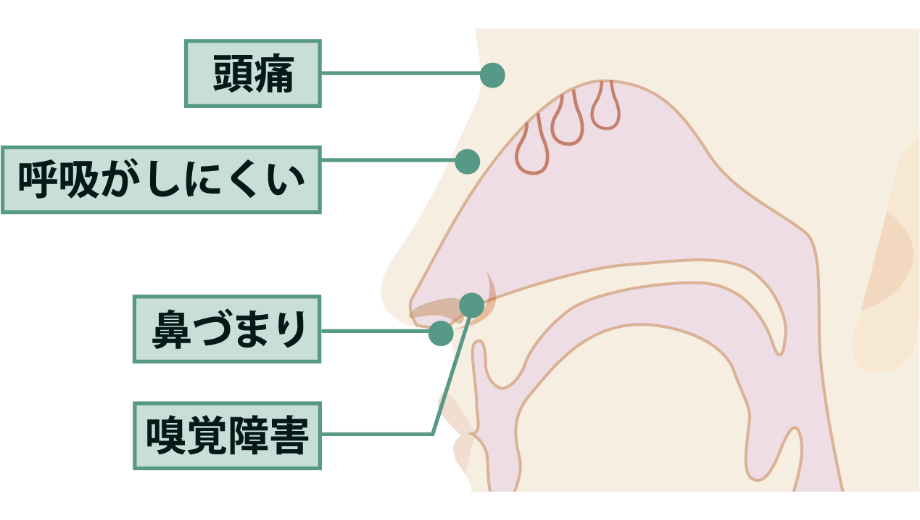

鼻茸ができることによって出てくる症状

鼻茸(鼻ポリープ)によっておこる日常生活への悪影響

鼻茸(鼻ポリープ)による症状によって、日常生活では鼻づまりで睡眠不足になったり、頭痛で集中ができなかったり、匂いが分かりにくくなったり、食べ物の味も分かりにくくなって食事も楽しめなかったりします。つまり、生活の質(QOL)が下がってしまいます。

鼻茸によって影響する主な日常生活

寝つきが悪い、眠れない(睡眠障害)

慢性副鼻腔炎によって鼻がつまってしまうと、なかなか寝つけない、早く目覚めてしまうなどの睡眠障害になることがあります。

集中力の低下

鼻づまりによって、仕事や勉強、家事などに集中できなくなることがあります。イライラしたり、疲れやすさを感じることもあります。

食事への影響

慢性副鼻腔炎によって匂いがわからなくなると、食品の腐敗や焦げに気づきにくくなります。また味もわからなくなることが多く、何を食べても美味しく感じなかったり、料理の味付けがわからなくなったりします。

危険察知能力の低下

匂いがわからないと、ガス漏れや火災などに気づきにくくなるなど、危険察知能力の低下にもつながります。

鼻づまりや「匂いがわからない」といった症状があれば、鼻茸(鼻ポリープ)ができているのかもしれません。専門の病院を受診して、検査を受けましょう。

特に治りにくい慢性副鼻腔炎(好酸球性副鼻腔炎)の場合は、治療の前に内視鏡やCTといった専門の検査と診断が必要です。早めに病院に行きましょう。