喘息の良好なコントロール状態を維持するためには、発作が起きたときだけでなく、発作が起きていないときも継続して治療を続けることが大切です。ここでは喘息治療の基本についてご説明します。

喘息治療の基本

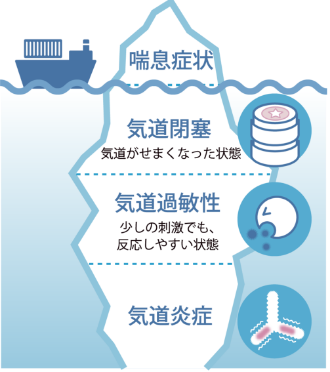

喘息患者さんの気道では、炎症が起きています。症状がないときでも 炎症は起きており、徐々に進行して、最終的に症状の形であらわれます。 症状はあくまでも氷山の一角です。発作が起きたときだけ治療するのでは、水面下に隠れた喘息の大もとを抑えることはできません。

喘息の症状が起こる原因について詳しく知りたい方はこちら

このため、喘息の治療に使う抗喘息薬には、喘息の大もとを抑えるため継続して使用する「長期管理薬(コントローラー)」 と、発作が起きたときに短期的に使用する「発作治療薬(リリーバー)」の2つがあります。良好なコントロールを保つためには、長期管理薬による治療を、医師の指示に従ってきちんと続けることが大切です。

長期管理薬

(コントローラー)

喘息の良好なコントロールを目指し、継続して使用する薬です。

気道の炎症を抑える薬、気管支を拡げる薬、これら両方の作用をもつ薬などがあり、 患者さんの重症度や状態に合わせて使います。

発作治療薬

(リリーバー)

発作が起きたときに、症状をしずめるため短期的に使用する薬です。

すばやく気管支を拡げる作用をもつ吸入薬がよく使用されます。

重症の発作に対しては、追加で点滴などが行われることもあります。

喘息の治療薬

主な長期管理薬

-

1吸入ステロイド薬(ICS)(吸入薬)

ステロイド薬には、炎症を抑える強い効果があり、吸入ステロイド薬は、長期管理薬の基本となる薬です。 全身への副作用はほとんどありませんが、局所の副作用として、声のカスレ(腹声)や口内カンジダ症があります。

-

2長時間作用性β2刺激薬(LABA)(吸入薬・貼り薬・飲み薬)

β2刺激薬は、交感神経を刺激して気管支を拡げる薬です。効果が速くあらわれる短時間作用性β刺激薬(SABA)は発作治療薬として用いられますが、効果が長く続くLABAは、長期管理薬として用いられます。LABAは必ず吸入ステロイド薬と一緒に用います。

-

3吸入ステロイド薬(ICS) / 長時間作用性 β2刺激薬(LABA)配合剤(吸入薬)

吸入ステロイド薬とLABAを配合した薬です。気道の炎症を抑える効果と気管支を拡げる効果が同時に得られる薬です。それぞれ別に吸入するよりも、効果が高くなることが知られています。

-

4ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)(飲み薬)

ロイコトリエンというアレルギー反応によって生じる物質の働きを抑えることで、気管支を拡げる作用と炎症を軽度抑える作用をもつ薬です。アレルギー性鼻炎にも効果があります。

-

5テオフィリン徐放製剤(SRT)(飲み薬)

気管支を拡げる作用と炎症を軽度抑える作用の両方をもつ薬です。ゆっくり溶けて、徐々に薬の成分が放出されていきます。過剰に使用すると副作用(動悸、震え、吐き気など)がでるため使用量は医師の指示を守ることが大切です。

-

6長時間作用性抗コリン薬(LAMA)(吸入薬)

抗コリン薬は、アセチルコリンとよばれる物質の作用を抑え、気管支を拡げる薬です。効果が速くあらわれる短時間作用性の抗コリン薬は発作治療薬で用いられますが、効果が長く続くLAMAは長期管理薬で用いられます。長期管理薬として使用する際は、必ず吸入ステロイド薬と一緒に用います。

-

7生物学的製剤(注射)

炎症に関わっている物質(IL-4、IL-5、IL-13、IgEなど)のはたらきを抑えて、喘息の症状があらわれるのを抑える新しいタイプの薬です。中~高用量の吸入ステロイド薬や他の薬と組み合わせて使用します。とくに重症の患者さんの喘息には、2型炎症が関わっていると考えられています。近年、2型炎症を中心とした喘息の中には、吸入ステロイド薬が効きにくいタイプの喘息があることが分かってきました。生物学的製剤は、この2型炎症を改善します。そのため、これまでの治療では改善しにくかった重症の喘息患者さんであっても効果が得られやすく、使用する経口ステロイド薬や発作回数を減らす効果が期待できます。

主な長期管理薬

-

1短期間作用型β2刺激薬(SABA)(吸入薬・ネブライザー)

長期管理薬として用いられるLABAと同じく、気管支を拡げる作用をもつβ2刺激薬です。効果があらわれるのが速く、発作治療として最もよく用いられる薬です。

-

2吸入ステロイド薬(ICS)/長時間作用性 β2刺激薬(LABA)配合剤(吸入薬)

吸入ステロイド薬とLABAを配合した薬は、通常長期管理薬として用いられ、発作治療薬として使用することはできませんが、最近では、発作治療薬としても使うことのできるICS/LABA配合剤が登場しています。

-

3経口ステロイド薬(飲み薬)

吸入ステロイドとは異なり、喘息の発作時に使用する薬です。SABAやICS/LABA配合剤などを使用しても発作や息苦しさがおさまらない場合に使用します。効果は強力ですが、副作用が多く、感染症、副腎皮質の機能不全、糖尿病、消化管潰瘍、うつ状態、骨粗しょう症(骨折)、緑内障など全身性の副作用があらわれることがあり、長期に使用しないことが重要です。

-

4ステロイド薬(点滴)

SABAやICS/LABA配合剤などを使用しても発作がおさまらず、中等度以上の発作が起きている場合、すでに飲み薬のステロイド薬を使用している場合は、ステロイド薬の点滴を行います。

喘息の治療ステップ

喘息の治療は、日本アレルギー学会によるガイドラインにより4つのステップに分けられています。

どのステップの治療を行うかは、

喘息症状の頻度や検査の数値などを目安に判定された重症度にもとづいて検討されます。どのステップにおいても、治療の中心となるのは吸入ステロイド薬(ICS)です。

段階的に他の薬剤を組み合わせて強度を高めていきます。1~3ヵ月を目安にコントロール状態を評価し、適切な治療を確認します。

| 治療ステッ プ1 |

治療ステッ プ2 |

治療ステッ プ3 |

治療ステッ プ4 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| ICS(低用量) | ICS(低〜中 用量) |

ICS(中〜高 用量) |

ICS(高用量) | ||

| 長 期 管 理 薬 |

基 本 治 療 |

上記が使用できない場合、以下のいずれかを用いる LTRA テオフィリン徐放製剤 ※症状が稀なら必要なし |

上記で不十分な場合に以下のいずれか1剤を併用 LABA (配合剤使用可) LAMA LTRA テオフィリン徐放製剤 |

上記に下記のいずれか1剤、あるいは複数を 併用 LABA (配合剤使用可) LAMA LTRA テオフィリン徐放製剤抗IL-4Rα 抗体 |

上記に下記の複数を併用 LABA (配合剤使用可) LAMA LTRA テオフィリン徐放製剤 抗IL-4Rα 抗体 抗IgE 抗体 抗IL-5 抗体 抗IL-5Rα 抗体 経口ステロイド薬 気管支熱形成術 |

| 追加 治療 |

LTRA 以外の抗アレルギー薬 | ||||

| 発作治療※ | SABA | SABA | SABA | SABA | |

※発作治療は、軽度の発作までの対応を示しています。

日本アレルギー学会:アレルギー総合ガイドライン 2019, 協和企画,2019, p.72

喘息の発作を予防するための生活改善について知りたい方はこちら